Au début du premier millénaire, une abbaye laïque s’établit à Guiche. Autour d’elle s’ordonnent l’église, le cimetière et les maisons voisines, comme les premiers cercles d’une communauté en devenir. De ces pierres anciennes émane encore l’écho d’un temps fondateur, où le spirituel et le quotidien se mêlaient étroitement.

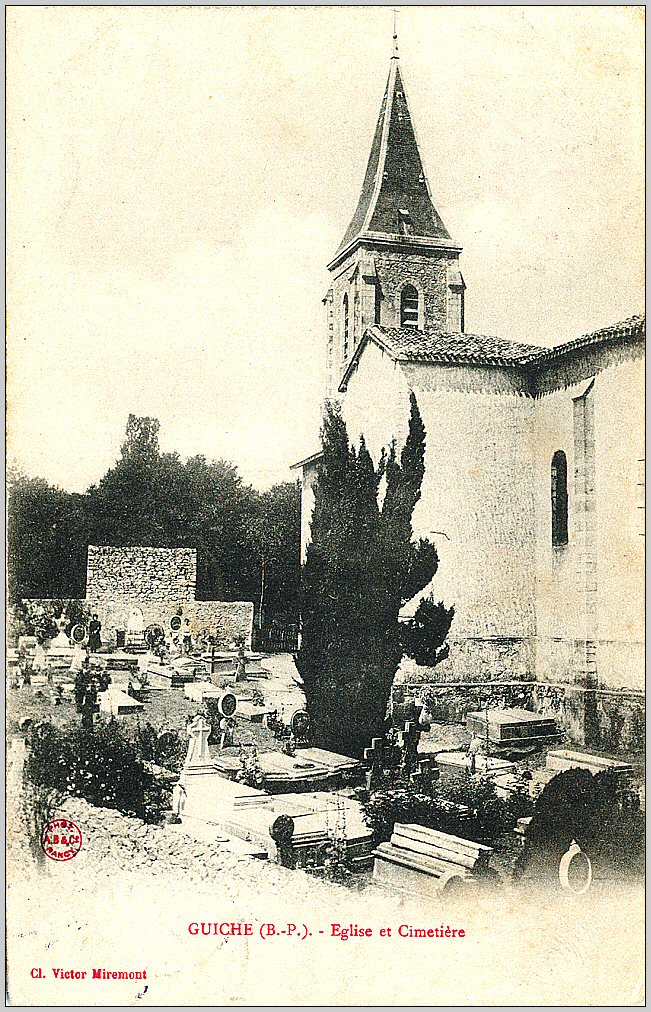

Cette photo, prise aux alentours des années 1940 depuis l’entrée de la maison Labadie, montre le cimetière et l’église. À proximité s’élevait autrefois une maison noble, détruite par un incendie en 1852. Ses dépendances, toujours en place, ont été transformées en la maison actuelle, aujourd’hui demeure privée.

L’église de Guiche a connu plusieurs campagnes de travaux au XIXᵉ siècle. Un premier agrandissement est réalisé au début de ce siècle. Un vaste projet de reconstruction est ensuite mené dans la deuxième partie du XIXe siècle : allongement, chapelles, charpente et couverture neuves. Enfin, le clocher actuel, prévu dès cette époque mais reporté faute de moyens, est édifié quelques années plus tard et achevé vers 1895.

Cette carte postale du tout début du XXᵉ siècle constitue un précieux témoignage de l’ancien visage du cimetière. On y distingue encore de petites stèles discoïdales basques, aujourd’hui disparues, aux côtés de couronnes mortuaires en perles, de pierres tombales isolées et de vastes espaces laissés vides entre les sépultures.

À l’arrière-plan, le mur marque la limite avec la maison Labadie, dont une partie semble correspondre à l’arrière d’un fronton privé. Ce document illustre ainsi les profondes transformations qu’a connues ce lieu de mémoire au fil du temps.

Cette photo datée de 1964 illustre l’évolution du cimetière, tout en révélant le décor resté inchangé à l’arrière du pigeonnier, avec à gauche la maison Saint-Jean.

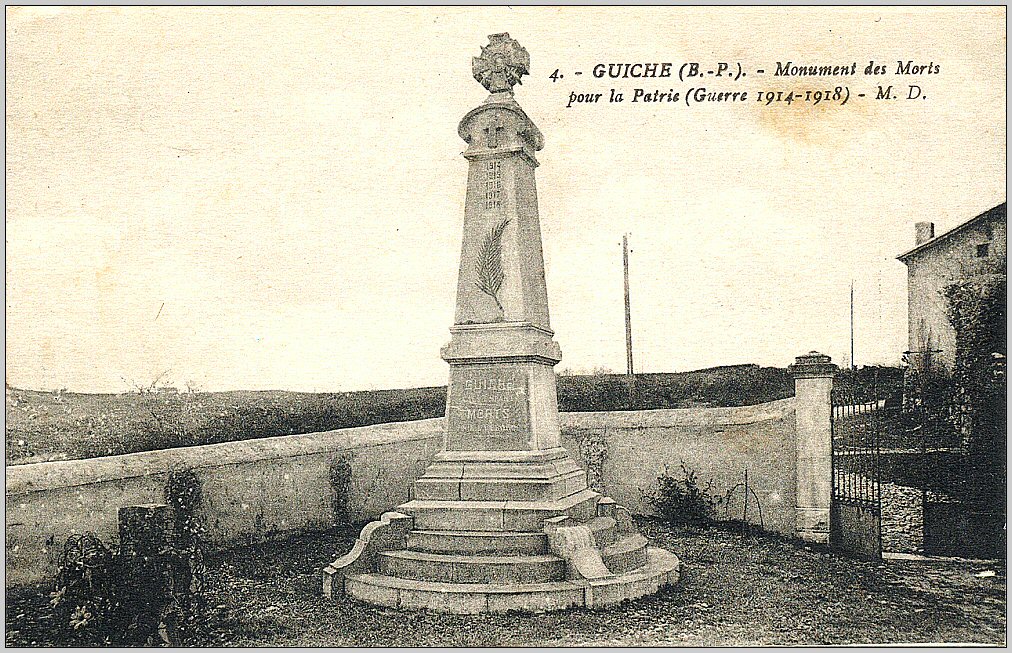

Sur cette carte postale des années 1930 apparaît le monument aux morts, érigé après la Première Guerre mondiale près de l’entrée ouest du cimetière. Derrière lui, trois stèles discoïdales basques sont intégrées dans le mur d’enceinte. Une quatrième se trouve sous le porche de l’église.

Le porche du clocher abrite dans son sol la sépulture des deux derniers prêtres de la paroisse, Henri Charbonneau et Henri Péhau. Ce lieu offre un rappel discret des temps anciens où l’on enterrait encore à l’intérieur de l’église.

À l’arrière-plan se dresse une grande discoïdale basque, déplacée du cimetière et placée ici à titre conservatoire.

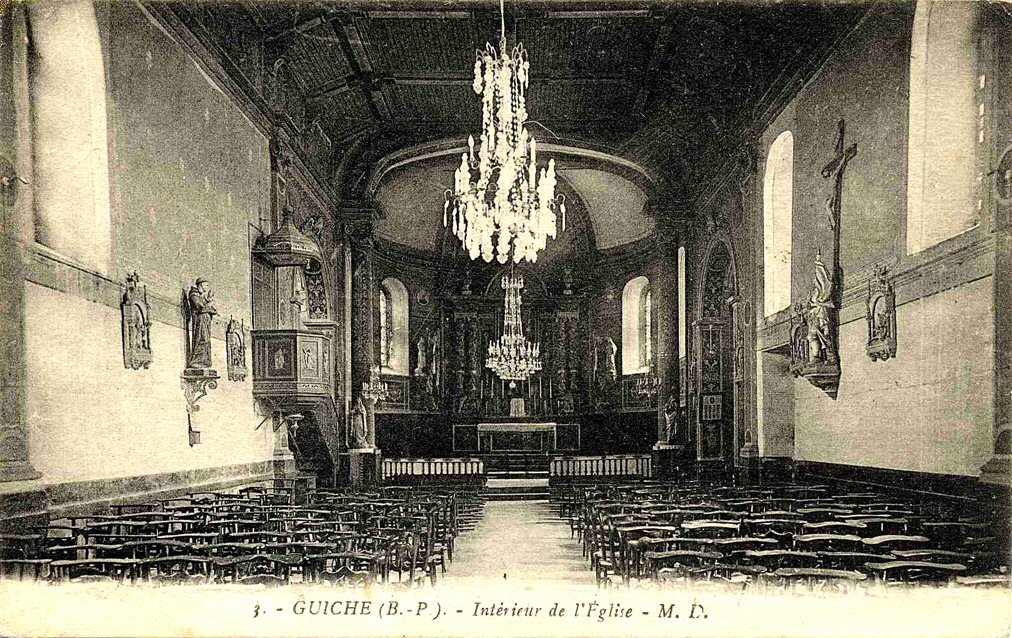

Sur cette carte postale des années 1930, l’église apparaît comme figée dans une autre époque.

Les fidèles s’assoient encore sur des chaises alignées, les statues veillent nombreuses sur la nef, et une barrière de communion marque la séparation avec le chœur. Les lustres descendent du plafond comme des éclats de lumière suspendus.

En 1965, les pinceaux redessinent l’église. Les fresques anciennes, fragiles et abîmées, disparaissent sous une peinture uniforme qui impose une nouvelle sobriété.

Dans les décennies suivantes, l’espace se réorganise : bancs alignés, autel tourné vers l’assemblée, disparition des barrières et des ornements.

Derrière ces transformations, la photographie garde la mémoire d’un décor effacé, encore perceptible dans les détails du bâtiment.

L’ensemble du maître-autel (retable, tabernacle, tableau d’autel) associe menuiserie, sculpture et peinture. Daté de la fin du XVIIᵉ ou du début du XVIIIᵉ siècle, il a été enrichi au fil du temps : tabernacle du XVIIIᵉ siècle, surdécoré au XIXᵉ, et tableau d’autel représentant le Baptême du Christ, probablement ajouté vers 1820. On y retrouve une iconographie riche ainsi qu’un décor sculpté foisonnant, colonnes torses ornées de pampres et d’angelots. (Source : Ministère de la culture)

Les anciens piliers du pigeonnier ont été en partie réemployés dans l’église. L’un, placé à gauche, sert aujourd’hui de support à la statue en pierre de la Vierge à l’Enfant (provenant, selon la tradition orale, de la chapelle de la Bourgade), tandis que l’autre, à droite, soutient une Bible.

La chaire à prêcher (XIXᵉ siècle), adossée au mur nord, est suspendue sur un culot tourné et présente une cuve hexagonale. Elle était autrefois accessible par un escalier à balustres, retiré depuis pour des raisons de sécurité. En bois peint et doré, avec décor rapporté en plâtre moulé, elle est ornée de bas-reliefs ; l’abat-voix porte au plafond une colombe, tandis qu’une frise de rinceaux dorés souligne la base de la cuve. (Source : Ministère de la culture)

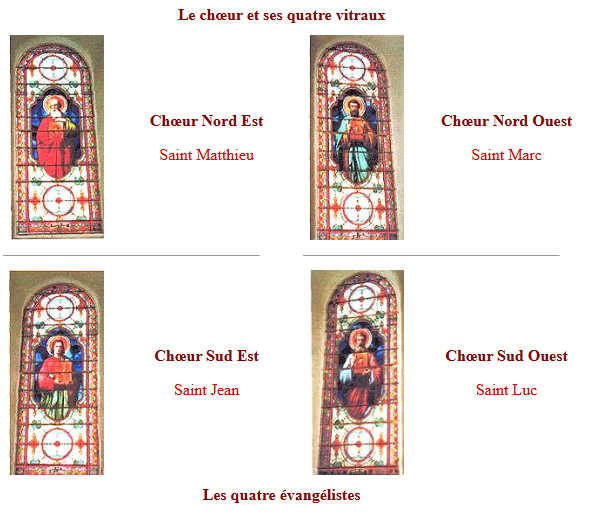

Situées dans le chœur, ces verrières en plein cintre représentent les évangélistes Luc, Jean, Marc et Matthieu, chacun à mi-corps avec son symbole. Réalisées en 1884 par le peintre-verrier Lucien Léopold Lobin (Tours), elles présentent un décor central chantourné sur fond de grisaille colorée. Les baies portent les inscriptions des donateurs. (Source : Ministère de la culture)

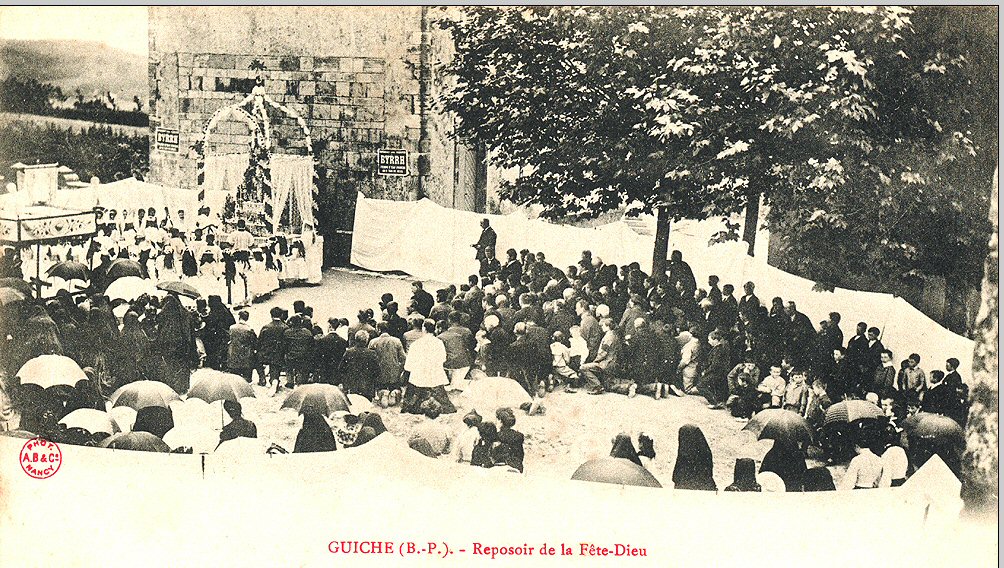

La Fête-Dieu, comme en témoigne cette carte postale du début du XXᵉ siècle, était un moment où toute la communauté se rassemblait. La cérémonie se déroulait sur la partie ouest de la maison Antonin, où était adossé un fronton, en face du cimetière.

Parcours de visite du Bourg de Guiche

Nous vous proposons ce circuit de visite dont chaque point est détaillé ci-dessous :

B1 – Place publique et pigeonnier

B2 – Abbaye laïque Labadie, cimetière et église

B3 – Maisons Hiriart, en lisière du noyau central du Bourg de Guiche

B4 – Maison Saint-Jean, héritière de la maison Hiriarton

B5 – Mairie, du presbytère à l’école

B6 – Lavoir de Hiriart et sa fontaine

B7 – Ancien bureau de poste

Téléchargez ce circuit de visite du Bourg de Guiche au format PDF

Voir également le parcours de visite du Port et de la Bourgade de Guiche.

Ce parcours a été réalisé avec le concours de l’association de Jumelage Guiche-Auchterhouse.